Die meisten von uns benötigen Strom: für den Kühlschrank, das Radio, den Fernseher, das Handy. Der Verbrauch an Strom verursacht Kosten, die wir monatlich als Abschlag zahlen und jährlich über die Abrechnung überprüfen.

Wie kann man nun diese Kosten reduzieren?

Um Stromkosten zu senken gibt es verschiedene Wege:

- Weniger Strom verbrauchen, bspw. durch effiziente Geräte

- Den Anbieter (regelmäßig) wechseln, bspw über Vergleichsportale wie Check24

- Durch die Erzeugung von eigenem Strom

Den Verbrauch zu senken, ist dabei ein „No-Brainer“:

- Geräte, die man nicht nutzt, schaltet man ab.

- Wenn man ein Gerät ersetzt, schaut man nach einem verbrauchsarmen Gerät.

- Wenn man mit einem Gerät mehrere Funktionen abdecken kann, sollte man prüfen, ob dies nicht energieeffizienter ist, als mehrere Geräte zu nutzen.

Den Anbieter zu wechseln, ist durch Vergleichsportale mittlerweile kinderleicht und sicher: fällt der gewählte Anbieter durch Insolvenz aus, fällt man automatisch in den „Grundversorger“-Tarif zurück – das Risiko, ohne Strom zu enden, ist somit nicht gegeben.

Strom selbst erzeugen

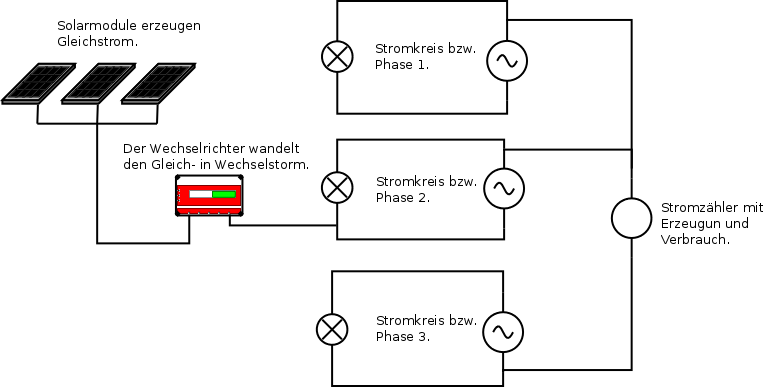

Durch eine Photovoltaik-Anlage kann man aber auch selber Strom erzeugen, der (abgesehen von der Anschaffung) quasi kostenfrei ist. Dabei gibt es zwei Varianten:

- den Strom ins öffentliche Netz einspeisen und hierfür eine Vergütung erhalten.

- den Strom möglichst selbst verbrauchen

Die Variante der Einspeisevergütung ist dabei mittlerweile unattraktiv, da diese deutlich niedriger ist, als der Strombezug kostet. Also bleibt nur der Verbrauch in der eigenen Wohnung.

Da eine PV-Anlage aber Kosten verursacht, sollte diese „richtig“ dimensioniert sein, also dazu beitragen, möglichst viel erzeugten Strom selber zu verbrauchen. Dabei kann man so vorgehen:

- den Jahresstromverbrauch durch 365 teilen, um auf den durchschnittlichen Tagesverbrauch zu kommen

- Der Tagesverbrauch dürfte zu 70% am Tage anfallen, also betrachten wir nur diesen Verbrauch.

- Der angepasste Verbrauch kann nun durch 16h geteilt werden, das wäre der Verbrauch pro Stunde, den man kompensieren möchte. Bei 2.000 kWh Jahresverbrauch wären das ca. 240W/h die man kompensieren möchte.

- Nun sucht man also eine Anlage (Kombination aus Solarmodul, Wechselrichter und Datenlogger), die vielleicht 300Wp erzeugt

Eine 300Wp Anlage würde, unter idealen Bedingungen, pro Stunde 300W erzeugen. Dies ist aber nicht realistisch. Realistischer ist es, ca. 90% davon anzunehmen, also gut 270W pro Std. Wenn man davon ausgeht, dass man nie ideale Bedingungen hat, liegen wir rechnerisch eher bei 200-230W.

Es macht also rechnerisch wenig Sinn, eine größere Anlage zu installieren. Diese Entscheidung hängt aber von vielen Faktoren ab.